从“广而告之”到“懂你所需”——社交媒体时代下的定制化健康宣教新范式

在信息爆炸的今天,人们每天被成千上万条内容包围,医疗健康类信息也不例外。然而,真正能打动人心、引发行动的健康科普却寥寥无几。传统的“一刀切”式健康宣教,往往以权威口吻发布通用知识,忽视了受众个体差异与真实需求,导致传播效果大打折扣。与此同时,社交媒体平台的迅猛发展,为精准触达用户提供了前所未有的可能。如何利用这一契机,实现从“广而告之”到“懂你所需”的转变?答案正是——定制化健康宣教内容推送。

一、为什么传统健康宣教正在失效?

过去,医院、疾控中心或健(

脉购CRM)康媒体常通过公众号推文、宣传册、电视广告等形式普及健康知识。这些内容虽然专业严谨,但普遍存在三大痛点:

1. 内容同质化严重:糖尿病患者看到的内容和高血压人群几乎一样,缺乏针对性;

2. 语言晦涩难懂:医学术语堆砌,普通用户难以理解;

3. 互动性差:单向输出,无法根据用户反馈调整策略。

结果是,即便内容科学准确,也很难真正“入脑入心”。数据显示,超过60%的公众表示“看过但记不住”,更有近40%的人认为健康信息“与我无关”。

二、社交媒体:个性化健康传播的天然土壤

社交媒体平台(如微信、微博、抖音、小红书等)不仅是信息传播的渠道,更是用户行为数据的富矿。用户的年龄、性别、地域、搜索(

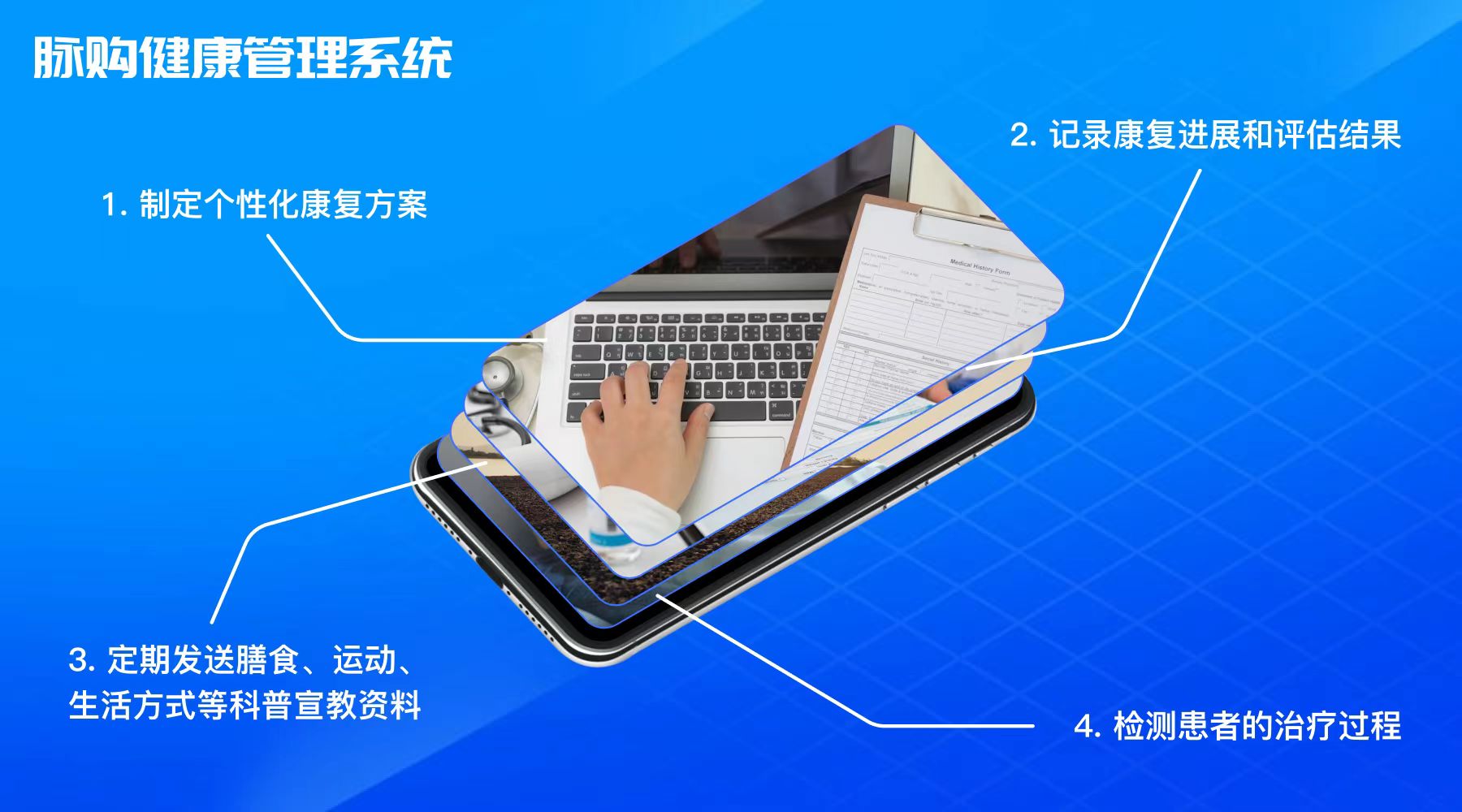

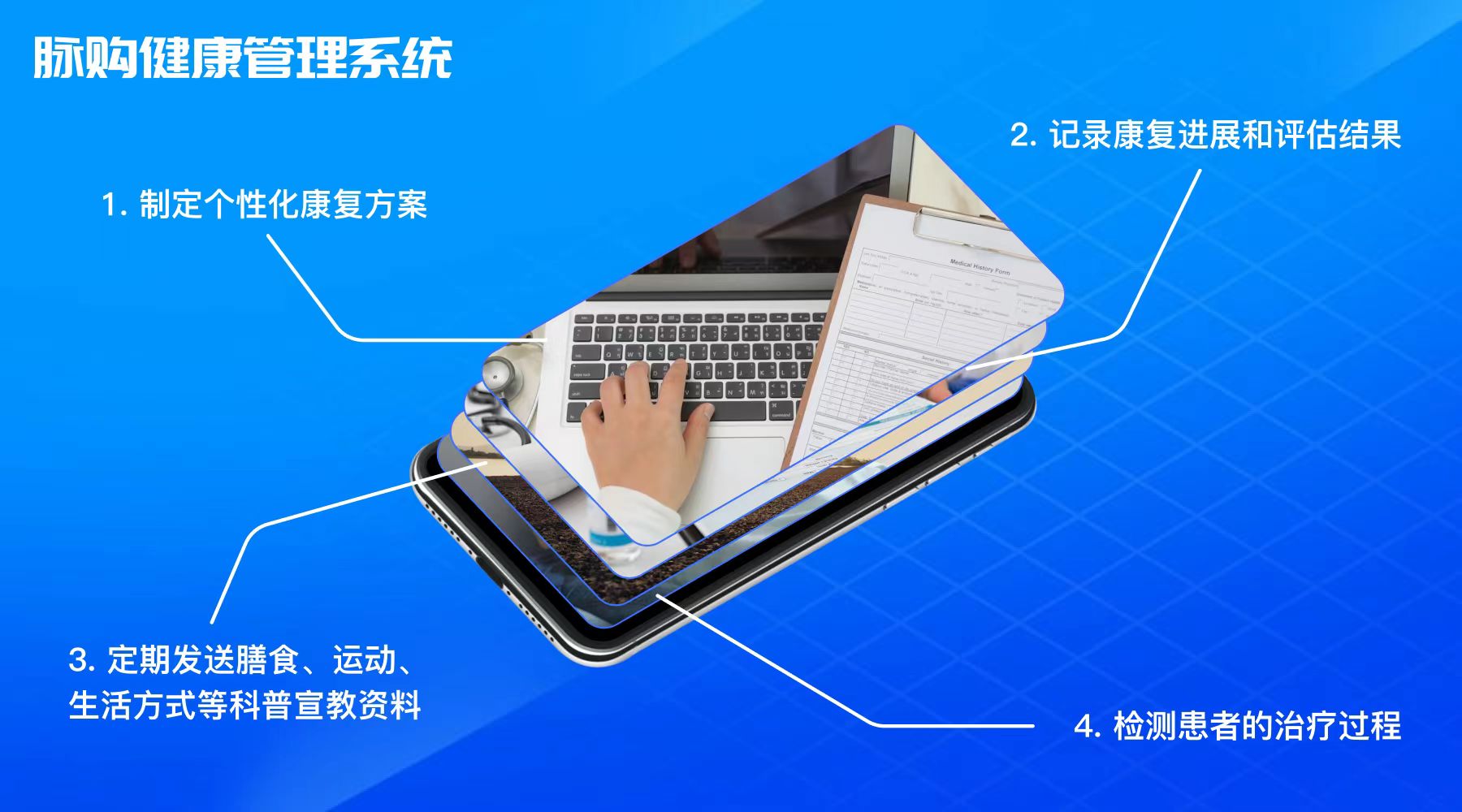

脉购健康管理系统)习惯、互动偏好、关注话题等,都可以被系统捕捉并分析。这为实现“千人千面”的健康内容推送提供了技术基础。

更重要的是,社交媒体具备强社交属性和高参与度。一条关于“年轻人如何预防颈椎病”的短视频,可能因为一位KOL的转发而在职场人群中迅速扩散;一篇“产后抑郁自救指南”的图文,可能在(

脉购)妈妈群中引发共鸣与讨论。这种基于信任与共情的传播机制,远比冷冰冰的公告更具影响力。

三、定制化健康宣教的核心逻辑:以用户为中心

真正的定制化,不是简单地按标签分组推送不同内容,而是深入理解用户所处的生命阶段、健康状态、认知水平与情感需求。我们将其归纳为“三维定制模型”:

1. 生理维度:基于健康风险的精准匹配

通过用户填写的健康问卷、可穿戴设备数据或历史就诊记录(在合规前提下),识别其潜在健康风险。例如:

- 一位35岁女性,BMI超标且有家族糖尿病史,系统自动推送《上班族如何通过饮食控制血糖》;

- 一位50岁以上男性,近期频繁搜索“胸闷”,则优先展示《警惕冠心病早期信号》系列短视频。

这类内容不仅相关性强,还能在疾病萌芽期进行干预,体现“预防优于治疗”的理念。

2. 心理维度:情绪共鸣驱动行为改变

健康行为的改变,从来不只是知识的问题,更是情绪与动机的问题。针对不同人群的心理特征设计内容,才能激发行动力。

- 对焦虑的新手父母,避免使用“必须”“严禁”等命令式语言,转而采用“很多妈妈都经历过……”的共情表达;

- 对抗拒体检的中年男性,用幽默漫画呈现“逃避体检的五大借口”,在轻松氛围中传递重要性。

某三甲医院在小红书运营账号时,曾发布一组“体检报告解读表情包”,将“轻度脂肪肝”翻译成“肝脏正在默默加班,请给它放个假”,引发大量收藏与转发,有效降低了用户对异常指标的恐慌感。

3. 场景维度:嵌入日常生活的真实触点

最好的健康教育,是让用户在需要时自然“遇见”。结合用户的生活场景设计内容推送时机,能大幅提升接受度。

- 早晨通勤时段,推送“地铁站步行攻略”,鼓励久坐族多走几步;

- 晚餐时间前,发送“外卖点餐避坑指南”,帮助控制油盐摄入;

- 换季时节,向过敏体质用户推送“花粉指数预报+防护建议”。

某健康管理APP曾做过实验:向哮喘患者在空气质量下降前1小时推送“今日外出请携带药物”提醒,使急性发作就医率下降23%。

四、实战案例:一场成功的定制化宣教战役

让我们看一个真实案例。某省级疾控中心联合本地三甲医院,在抖音平台发起“我的健康日记”挑战赛,目标是提升青年群体对高血压的认知。

他们没有直接讲病理机制,而是采取以下策略:

1. 人群细分:锁定18-35岁城市白领,重点覆盖程序员、设计师等高压职业;

2. 内容定制:制作系列15秒短视频,如《连续加班7天后,我的血压飙到了……》《咖啡当水喝的年轻人,小心这个指标》;

3. 互动设计:邀请用户上传自己的“健康打卡”视频,使用特定滤镜测量心率变异性(需授权);

4. 激励机制:每周评选“最自律打工人”,赠送智能手环。

活动上线两周,话题播放量突破8000万,私信咨询量增长3倍,多家企业主动联系开展员工健康讲座。更关键的是,后台数据显示,参与用户中,有近40%在活动后首次主动预约了血压检测。

五、伦理边界与可持续运营

定制化推送虽好,但也面临挑战。首要问题是数据隐私。所有健康信息的收集与使用,必须严格遵守《个人信息保护法》和《医疗卫生机构网络安全管理办法》,做到知情同意、最小必要、去标识化处理。

其次,要警惕“信息茧房”。过度个性化可能导致用户只接触某一类信息,反而加剧认知偏差。因此,算法应保留一定比例的“破圈内容”,如为糖尿病患者偶尔推送心理健康知识,拓宽健康视野。

最后,可持续性依赖于内容生态建设。医疗机构可联合营养师、心理咨询师、运动教练等多元角色,形成内容共创联盟;同时培训医护人员掌握新媒体表达技巧,让专业声音更接地气。

六、未来已来:从“推送”到“陪伴”

未来的定制化健康宣教,将不再是一次性的信息投递,而是长期、动态、有温度的健康陪伴。想象这样一个场景:一位刚确诊高血压的患者,通过医院官方小程序,收到专属的“健康成长计划”——

- 第一周:每日推送一条“低盐食谱”短视频;

- 第二周:AI助手提醒服药,并询问“今天头晕吗?”;

- 第三周:系统识别其连续三天未运动,自动发送“办公室微运动教程”;

- 一个月后,生成个人健康报告,并邀请加入线上支持小组。

这种“懂你、陪你、激励你”的模式,才是真正意义上的智慧健康传播。

---

在这个注意力稀缺的时代,医疗健康传播不能再靠“吼”取胜。唯有以用户为中心,借助社交媒体的数据能力与情感连接,才能让科学知识真正落地生根。定制化不是噱头,而是责任——对每一个鲜活生命的尊重与守护。当我们不再问“我们想说什么”,而是思考“他们需要听什么”时,健康宣教才真正拥有了温度与力量。

文章信息仅供参考,不作为医疗诊断依据。

文章内容如有引用其他品牌或商标,如有侵权,请发邮件:724792780@qq.com,我们确认无误后会立即删除相关品牌或商标的引用情况。